航空機に使われている気圧高度計には2つの種類があるのを知っていますか?

「普通高度計」と「精密高度計」の2種類です。

今回はそれぞれの定義や違いについて確認していきましょう。

普通高度計

出典:LEADING EDGE AIR FOILS

普通高度計は指針が一つしかない単針のもので、指示範囲の最高点まで針が何周もすることになります。

また、目盛感覚も大きいものが多く(写真のものは違いますが)、精密高度計に比べて構造が簡単なため誤差が大きくなってしまいます。

したがって小さな高度変化を読み取りづらくなってしまいます。

現在日本では一部の滑空機に使われている程度で、ほとんどの航空機には精密高度計が装備されています。

普通高度計の定義については、サーキュラー:精密高度計の定義についてに記載されています。

精密高度計以外のものをいう。

サーキュラー:精密高度計の定義について

現在では精密高度計が主流なので、そうでないものは全て普通高度計ということになります。

精密高度計

出典:MIKROTECHNA PRAHA a.s.

精密高度計はサーキュラー:精密高度計の定義についてで以下のように定義されています。

零設定装置(地上気圧の変動に対する手動補正装置)を備え、2針またはそれ以上の指針や補助的な多重目盛または同様な機構を備えたもので50ft以下の目盛間隔を付されたものをいう。

サーキュラー:精密高度計の定義について

零設定装着装置とは手動で基準の気圧を設定できるものです。アルティメーター・セッテイングをするときに使うやつですね。

アルティメーター・セッティングについては、こちらの記事で解説しているのであわせて読んでみてくださいね。

そして指針は1つではなく2つ以上ついているもので、目盛間隔も50ft以下であることが条件となっています。

写真の高度計は3針式でアルティメーター・セッティングもできるようになっており、10ftの目盛間隔があります。

したがってこれは精密高度計と言えますね。

精密高度計には他にも細かい要件が設定されていますが、特に覚える必要もないので、興味のある方はサーキュラー:精密高度計の定義についてで確認してみてください。

精密高度計を装備しなければならない航空機

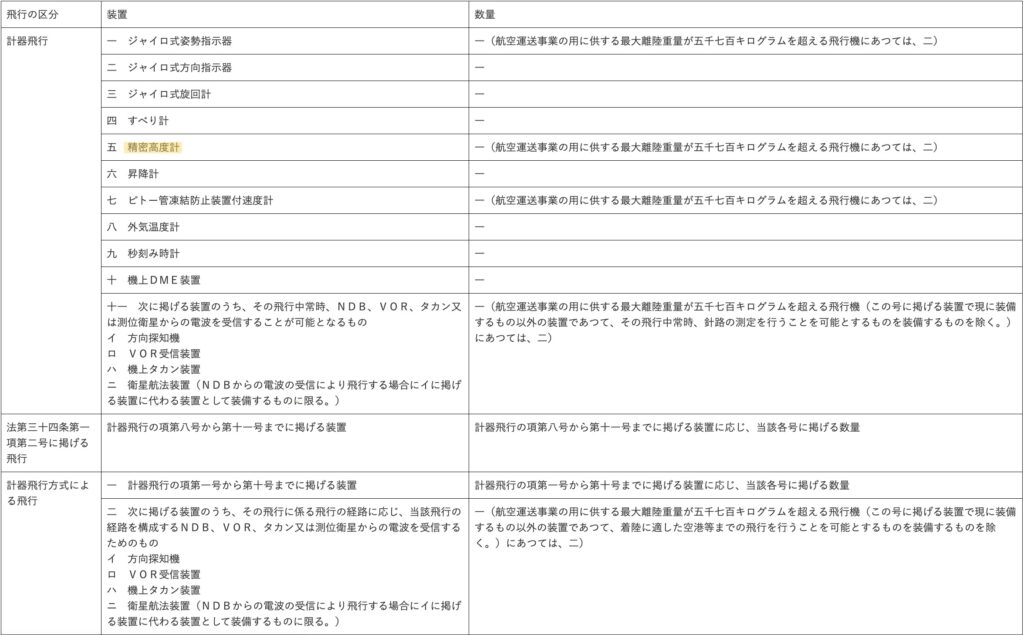

日本において精密高度計の装備が義務付けられているのは以下の航空機です。

■計器飛行、計器航法による飛行および計器飛行方式による飛行を行う航空機

■飛行機(耐空類別が飛行機輸送T)

■回転翼航空機(耐空類別が回転翼航空機輸送TA級およびTB級)

計器飛行、計器航法による飛行および計器飛行方式による飛行を行う航空機

航空法施行規則第145条(航空機の航行の安全を確保するための装置)には、計器飛行、計器航法による飛行及び計器飛行方式による飛行に必要な装置が定められています。

その中の一つに精密高度計が含まれています。

これらの飛行では計器により高度の情報を測定する場合がほとんどなので誤差の少ない精密高度計の装備が求められています。

(航空機の航行の安全を確保するための装置)

航空法施行規則第百四十五条

法第六十条の規定により、計器飛行等を行う航空機に装備しなければならない装置は、次の表の飛行の区分に応じ、それぞれ、同表の装置の欄に掲げる装置であつて、同表の数量の欄に掲げる数量以上のものとする。ただし、航空機のあらゆる姿勢を指示することができるジャイロ式姿勢指示器を装備している航空機にあつてはジャイロ式旋回計、自衛隊の使用する航空機のうち国土交通大臣が指定する型式のものにあつては外気温度計、航空運送事業の用に供する最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機(同表の規定によりVOR受信装置を装備しなければならないこととされるものに限る。)以外の航空機にあつては機上DME装置は、装備しなくてもよいものとする。

航空法施行規則第145条

計器飛行・計器航法による飛行・計器飛行方式の違いについてはこちらの記事で解説しています。

飛行機(耐空類別が飛行機輸送T)

飛行機輸送Tとは、航空運送事業の用に適する飛行機のことで、TはTransportのTです。

耐空性審査要領第Ⅲ部第6章に飛行機輸送Tの装備要件が定められています。

耐空性審査要領第Ⅲ部第6章

6-1-2 飛行計器及び航法計器

6-1-2-1 次の飛行計器及び航法計器を各操縦者の席から見えるように装備しなければならない。

a 大気温度計または、大気温度に換算できる指示を与える空気温度計

b 時、分および秒を表示する秒針付き若しくは数字表示の時計

c 方向指示器(非安定式磁気コンパス)6-1-2-2 次の飛行計器及び航法計器を、各操縦者席に装備しなければならない。

耐空性審査要領第Ⅲ部第6章

a 対気速度計 対気速度限界が高度とともに変化する場合には、対気速度計にはVMOの高度による変化を示す最大許容対気速度の指示を有さなければならない

b 高度計(精密)

c 昇降計(垂直速度計

d 外すべり・内すべり計を備えたジャイロ式旋回計(ターン・アンド・バンク・インディケーター) ただし別途運航に関する規定により360゜の縦および横の範囲に使用できる第3の姿勢指示器を備える飛行機については、外すべり・内すべり計のみを備えればよい。

e バンク及びピッチ指示器(ジャイロ安定方式)

f 方向指示器(ジャイロ安定式、磁気式または非磁気式)

回転翼航空機(耐空類別が回転翼航空機輸送TA級およびTB級)

回転翼航空機輸送TA級とは、「航空運送事業の用に適する多発の回転翼航空機であって、臨界発動機が停止しても安全に航行できるもの」です。

回転翼航空機輸送TB級とは、「最大離陸重量9,080㎏以下の回転翼航空機であって、航空運送事業の用に適するもの」です。

TはTransportで区分が2つあるのでAとBが付いています。

どちらも航空運送事業の用に適するものです。

航空運送事業は何かと制約が多いことはこちらの記事でも解説しています。

ヘリコプターについても、耐空性審査要領第V部第6章に回転翼航空機輸送TA級、TB級の装備要件が定められています。

6-1-2 飛行計器及び航法計器 必要な飛行計器及び航法計器は、次のとおりである。

a 対気速度計 VNEが操縦士への明瞭な感覚的な徴候によって速度超過警報が与えられる速度未満の速度であるA級回転翼航空機にあっては、最大許容対気速度を指示する対気速度計を備えなければならない。最大許容対気速度が、重量、高度、温度又は回転数によって変化する場合には、当該速度計は、その変化を指示するものでなければならない。

耐空性審査要領第V部第6章

b 精密高度計

c 磁気方向指示器

d 時、分及び秒を表示する秒針付き若しくは数字表示の時計

e 外気温度計(自由大気温度計)

f 非転倒ジャイロ式姿勢指示器

g すべり計を備えたジャイロ式旋回計(ターン・アンド・バンク・インディケーター) ただし、次の規定に適合する第3の姿勢指示器を装備する回転翼航空機にあっては、すべり計のみを備えればよい。

(a) ±80゜の縦揺れ角及び±120゜の横搖れ角の飛行姿勢範囲にわたって使用できること。

(b) 発電系統とは独立した動力源によって作動すること。

(c) 発電系統がすべて故障した場合であっても、その後、少なくとも30分間は確実に作動しつづけること。

(d) 他の姿勢指示系統とは独立して作動するものであること。

(e) 発電系統がすべて故障した場合に、選択操作を要することなく作動するものであること。

(f) 各操縦者席において、操縦者が明瞭に見え、かつ、使用することができるように計器盤上の適切な位置に配置すること。

(g) すべての運用状態において、適切な照明が得られること。

h ジャイロ式方向指示器 i 昇降計(垂直速度計)

j A級回転翼航空機にあっては、VNEが、速度警報装置以外のものによる操縦士への感覚的な徴候によって明瞭な速度超過警報が与えられる速度未満の速度である場合には、速度警報装置。当該速度警報装置は、指示対気速度がVNEを5.4km/h(3kt)を超えた時はいつでも、操縦士に効果的な音声警報(他の目的に使用されるものと明瞭に異なるもの。)を与えるものでなければならず、又、証明を得ようとする高度と温度の全範囲にわたって作動しなければならない。