航空運送事業と航空機使用事業との違いについてはこちらの記事で解説しました。

まだ読まれてない方はぜひ読んでみてくださいね。

この記事の続編というか関連するところで今回は【航空運送事業】について深掘りしてみようと思います。

航空運送事業をしようとすると、使用事業にはない制約があったり運航の条件が厳しくなります。

事務的な細かいところまで上げればキリがありませんので、この記事ではパイロットが運航に際して知っておかなければならないところをまとめていきます。

少しおさらいから入っていきましょう。

これは使用事業、運送事業どちらにも当てはまりますが、航空機を使って事業をするときは国土交通大臣の許可が必要です。

これは車や船舶でも一緒ですよね。白タクやったら残念ながら警察に捕まっちゃいます。

航空法第7章に記載があります。

航空法 第七章 航空運送事業等

(許可)

第百条 航空運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

(航空機使用事業)

第百二十三条 航空機使用事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

航空法

国土交通大臣に許可を受けなければならないのは同じですね。

ではここからは航空運送事業に必要な要件を使用事業との違いについても触れながら解説していきます。

安全管理規程の届出

まずは「安全管理規程」です。

初めて聞いたかもしれません。私も今の組織に入る前は聞いたこともありませんでした。

航空運送事業者が輸送の安全を確保するために遵守すべき事項について定めたもので、安全管理体制を確立し、運航の安全水準の維持及び向上を図ることが目的。

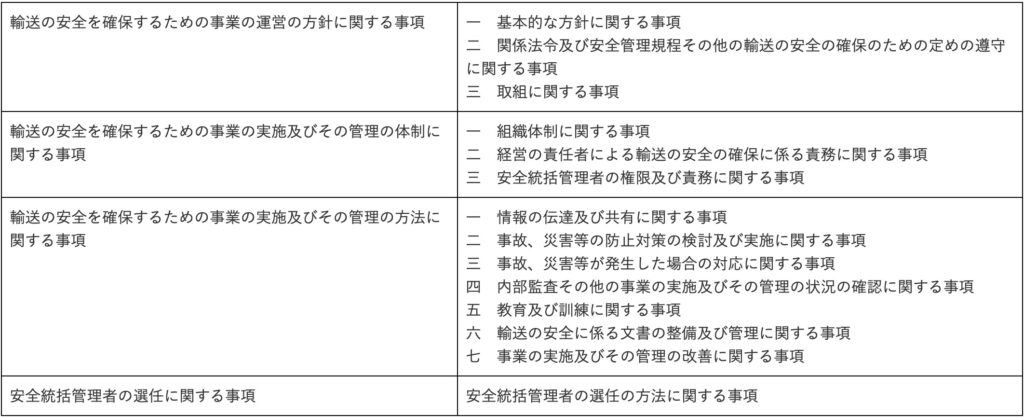

安全管理規程は以下のような内容を定めて大臣に届け出る必要があります。

安全管理規程に関しては”許可”ではなく”届出”になります。出すだけで良いんですね。

これは航空機使用事業者には求められていません。

(安全管理規程等)

航空法 第百三条の二 本邦航空運送事業者は、安全管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(安全管理規程の内容)

航空法施行規則 第二百十二条の四 法第百三条の二第二項の国土交通省令で定める安全管理規程の内容については、次の表の上欄に掲げる事項については同表下欄に掲げるものとする。

航空法、航空法施行規則

運航規程及び整備規程の認可

航空運送事業者は運航規程及び整備規程を定めて国土交通大臣の”認可”を受けなければなりません。

ここでは”認可”になります。ええ加減なことは書けないということですね。

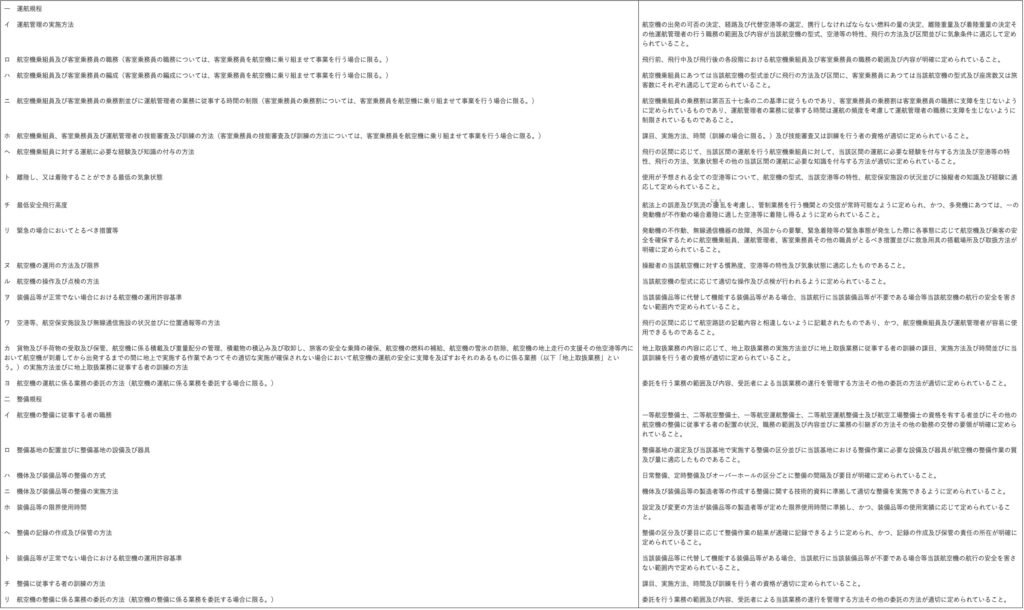

航空運送事業を実施するに際して運航関係業務の実施基準などを定めた規程で、運航の安全かつ業務の円滑な遂行を図ることを目的としている。

航空運送事業の用に供する航空機の整備に関する事項を定めたもので、法、規則及び本規程を遵守することによって航空機の安全性を確保することを目的としている。

認可を出すということは審査する必要がありますので、その審査要領というものが存在します。

運航規程には運航規程審査要領、整備規程には整備規程審査要領があり、これに基づいて審査されます。

逆に言えば事業者は審査要領の内容を踏襲し、運航規程や整備規程を作成することになります。

- 運航規程審査要領

-

運航に関する事項及びその技術上の基準への適合性の審査にあたっての指針を示すもの。使用事業者の運航基準の審査もこの要領を参考にする。

運航規程審査要領細則:運航規程の審査を行うにあたっての細目的事項を定めたもの。

- 整備規程審査要領

-

整備に関する事項及びその技術上の基準への適合性の審査にあたっての指針を示すもの。使用事業者の整備基準の審査もこの要領を参考にする。

整備規程審査要領細則:運航規程の審査を行うにあたっての細目的事項を定めたもの。

(運航規程及び整備規程の認可)

航空法 第百四条 本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定める航空機の運航及び整備に関する事項について運航規程及び整備規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。その変更をしようとするときも、同様とする。

(運航規程及び整備規程)

航空法施行規則 第二百十四条 法第百四条第一項の国土交通省令で定める航空機の運航及び整備に関する事項は次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条第二項の国土交通省令で定める技術上の基準は同表の上欄に掲げる事項についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

航空法、航空法施行規則

航空機使用事業者はどうなのか?

航空機使用事業者は運航規程や整備規程ではなく、「運航基準」「整備基準」を定めて大臣の認可を受ける必要があります。

少し言い回しが違いますが、内容は同じようなものです。

これらの基準も運航/整備規程審査要領を参考にして審査されます。

搭載燃料

今までは「航空運送事業者」という組織としてやるべきことでしたが、ここからは「航空運送事業」として航空機を運航するときの話になります。

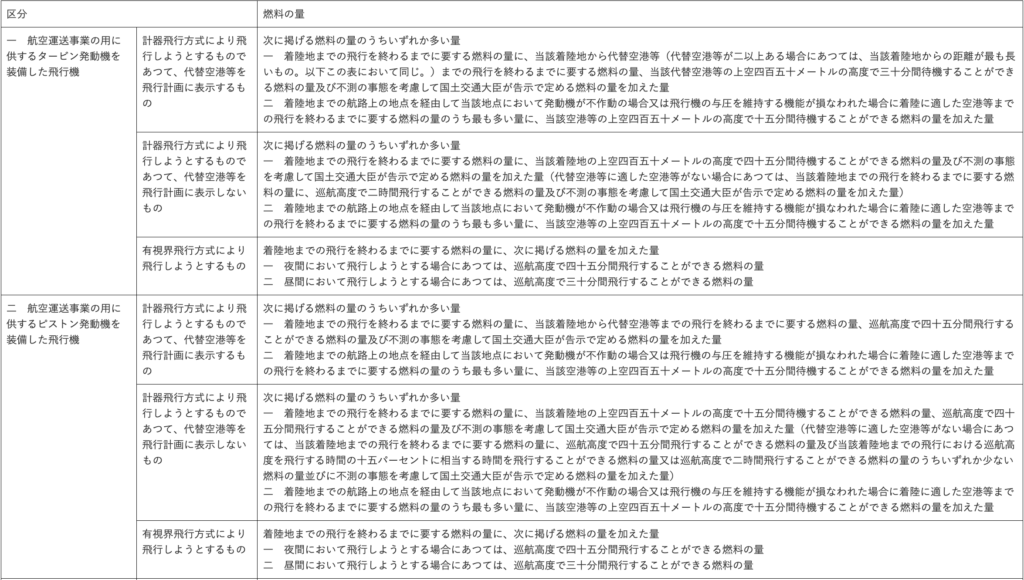

まず航空運送事業を行う場合、使用事業や自家用運航とは、搭載しなければならない燃料の量が違います。

さらに有視界飛行方式と計器飛行方式の場合でも変わってきますし、飛行機なんかはエンジンの種類によっても変わります。

(航空機の燃料)

航空法 第六十三条 航空機は、航空運送事業の用に供する場合又は計器飛行方式により飛行しようとする場合においては、国土交通省令で定める量の燃料を携行しなければ、これを出発させてはならない。

航空法施行規則 第百五十三条 法第六十三条の規定により、航空機の携行しなければならない燃料の量は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる燃料の量とする。

飛行機 航空法、航空法施行規則 回転翼航空機と航空運送事業以外

表の中で出てくる「告示」は「不測の事態を考慮して航空機の携行しなければならない燃料の量を定める告示(国土交通省告示第319号)」のことを指します。

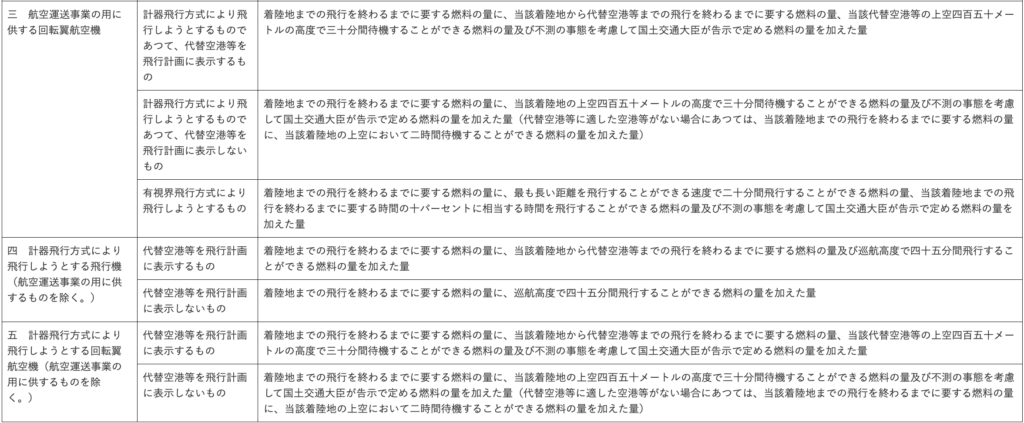

いかに回転翼航空機に関する部分を一部抜粋します。

・航空運送事業の用に供する回転翼航空機(IFR)

・IFRにより飛行しようとする回転翼航空機(航空運送事業を除く)

次に掲げる燃料の量のうちいずれか多い量

①巡航高度で着陸地までの飛行を終えるまでに要する時間の10%に相当する時間を飛行することができる燃料量

②着陸地の上空1500ftで15分間待機することができる燃料量

航空法の表を見ても頭がおかしくなるだけなので、回転翼航空機の搭載燃料の違いを以下にまとめます。

⚫︎VFR

着陸地までの量+最大航続速度で20分+着陸地までの飛行時間の10%

⚫︎IFRで代替空港を表示

着陸地までの量+着陸地から代替空港までの量+代替空港上空1500ftで30分待機できる量+告示で定める量(①、②のいずれか多い方)

⚫︎IFRで代替空港を表示しない

着陸地までの量+着陸地上空1500ftで30分待機できる量+告示で定める量(①、②のいずれか多い方)

※代替空港等に適した空港等がない場合は着陸までの量+着陸地上空で2時間待機できる量)

⚫︎IFRで代替空港を表示

着陸地までの量+着陸地から代替空港までの量+代替空港上空1500ftで30分待機できる量+告示で定める量(①、②のいずれか多い方)

⚫︎IFRで代替空港を表示しない

着陸地までの量+着陸地上空1500ftで30分待機できる量+告示で定める量(①、②のいずれか多い方)

※代替空港等に適した空港等がない場合は着陸までの量+着陸地上空で2時間待機できる量)

航空法で搭載燃料が定められていますが、会社が定める「運航規程」にも搭載燃料が定められています。

運航規程審査要領細則には「規則第153条に規定された量以上の量を搭載しなければ出発させてはならないこと。」と記述されているので、同じかそれ以上の燃料を搭載する旨を運航規程に定めます。

VFRの使用事業や自家用運航については搭載燃料は定められていない!?

お気づきの方もいるかと思いますが、航空法では航空運送事業の用に供する航空機とIFRにより飛行する航空機しか搭載燃料について定めていません。

自家用運航については完全にパイロット個人の判断に任されていますが、使用事業はどうなのでしょうか?

実際のところ、航空機使用事業の用に供する航空機にあっては、組織が定める「運航基準」に搭載すべき燃料量が定められています。

運送事業も行っている組織だと「運航規程」の中に「運航基準」が組み込まれている形になります。

使用事業でも予備燃料を搭載しなければならない旨が記載されています。

搭載書類

航空機に備え付ける書類についても航空運送事業とそのほかでは違いがあります。

航空運送事業を行う航空機には「運航規程」を追加で搭載しなければなりません。

(航空機に備え付ける書類)

航空法 第五十九条 航空機(国土交通省令で定める航空機を除く。)には、左に掲げる書類を備え付けなければ、これを航空の用に供してはならない。但し、第十一条第一項ただし書の規定による許可を受けた場合は、この限りでない。

一 航空機登録証明書

二 耐空証明書

三 航空日誌

四 その他国土交通省令で定める航空の安全のために必要な書類

航空法施行規則 第百四十四条の二 法第五十九条第四号の国土交通省令で定める航空の安全のために必要な書類は、次に掲げる書類とする。

一 運用限界等指定書

二 飛行規程

三 飛行の区間、飛行の方式その他飛行の特性に応じて適切な航空図

四 運航規程(航空運送事業の用に供する場合に限る。)

2 前項の規定にかかわらず、運航規程に飛行規程に相当する事項が記載されている場合には、飛行規程は法第五十九条第四号の航空の安全のために必要な書類に含まれないものとする。

航空法、航空法施行規則

航空法ではありませんが、上記の他に電波法で「無線局免許状」の搭載が義務付けられています。

救急用具

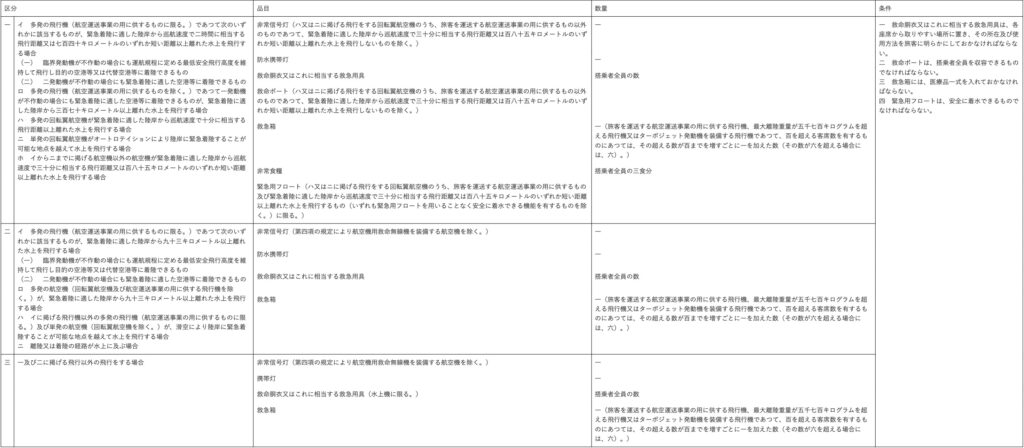

救急用具については「旅客を運送する運送事業」の場合に搭載が必要なものが変わってきます。

(救急用具)

航空法 第六十二条 国土交通省令で定める航空機には、落下さん、救命胴衣、非常信号灯その他の国土交通省令で定める救急用具を装備しなければ、これを航空の用に供してはならない。

(救急用具)

航空法施行規則 第百五十条 航空機は、次の表に掲げるところにより、救急用具を装備しなければこれを航空の用に供してはならない。

航空法、航空法施行規則

ポイントとなるのは「救命ボート」と「緊急用フロート」です。

航空法の言い回しは死ぬほど分かりにくいですが、読み解いていくと、以下のようになります。

多発のヘリコプターが陸岸から10分相当の距離以上離れる場合、または単発のヘリコプターであればオートローテーションにより陸岸に緊急着陸できる範囲を超える場合で、旅客を運送する航空運送事業を行う場合は30分/185kmといった距離に関わらず救命ボートと緊急用フロートを装備しなければなりません。

ここでは「旅客の運送」かどうかもポイントですね。

貨物の輸送であれば、同じ航空運送事業でも30分/185kmの距離の条件を越えなければ装備の義務はありません。

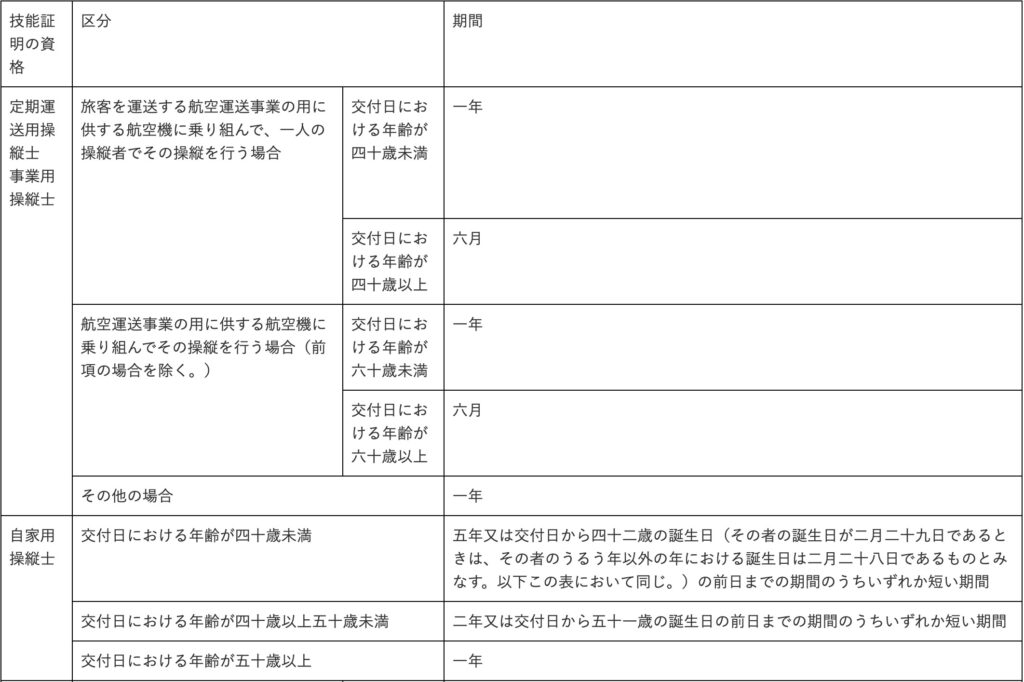

航空身体検査の期限

通常、事業用操縦士の資格を持つパイロットは第1種航空身体検査証明を有していなければ航空業務を行うことができません。

この第1種航空身体検査証明の有効期限ですが、航空運送事業を全くしないと仮定すると、何歳になっても期限は1年です。

1年に1回航空身体検査を受けて合格すればいいということになります。

しかし航空運送事業をしようとすると年齢によっては、期限が1年だったものが6ヶ月(半年)になります。

■旅客を運送する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで、1人の操縦者でその操縦を行う場合

⚫︎交付日の年齢

40歳未満:1年

40歳以上:6ヶ月

■航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んでその操縦を行う場合(前項を除く)

⚫︎交付日の年齢

60歳未満:1年

60歳以上:6ヶ月

■その他(使用事業・自家用運航):1年

ここでも「旅客を運送」という言葉が出てきましたね。

人と物では人の方が大事にされている感じですね。

また「1人の操縦者」という言葉も出てきました。

ヘリコプターに関してはほとんどが1人での操縦になるので運送事業をやっている会社では、40歳を過ぎると航空身体検査が半年に一回やってきます。

航空法 第三十二条 航空身体検査証明の有効期間は、当該航空身体検査証明を受ける者が有する技能証明の資格ごとに、その者の年齢及び心身の状態並びにその者が乗り組む航空機の運航の態様に応じて、国土交通省令で定める期間とする。

(航空身体検査証明の有効期間)

航空法施行規則 第六十一条の三 法第三十二条の国土交通省令で定める航空身体検査証明の有効期間は、当該航空身体検査証明に係る航空身体検査証明書の交付の日(以下この項において「交付日」という。)から起算して、次の表の上欄に掲げる技能証明の資格ごとに、同表の中欄に掲げる区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める期間が経過する日までの期間とする。ただし、航空身体検査証明の有効期間が満了する日の四十五日前から当該期間が満了する日までの間に新たに航空身体検査証明書を交付する場合は、その交付日から、当該期間が満了する日の翌日から起算して、同表の上欄に掲げる技能証明の資格ごとに、同表の中欄に掲げる区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める期間が経過する日までの期間とする。

航空法、航空法施行規則

最近の飛行経験

⚫︎さかのぼって90日までの間に同じ型式の航空機に乗り組んで離着陸をそれぞれ3回以上行った経験を有していなければなりません。

⚫︎夜間における運航に従事しようとするときは上記の経験のうち少なくとも1回は夜間で行ったものでなければなりません。

(最近の飛行経験)

航空法 第六十九条 航空機乗組員(航空機に乗り組んで航空業務を行なう者をいう。以下同じ。)は、国土交通省令で定めるところにより、一定の期間内における一定の飛行経験がないときは、航空運送事業の用に供する航空機の運航に従事し、又は計器飛行、夜間の飛行若しくは第三十四条第二項の操縦の教育を行つてはならない。

航空法施行規則 第百五十八条 航空運送事業の用に供する航空機の運航に従事する航空機乗組員のうち、操縦者は、操縦する日からさかのぼつて九十日までの間に、当該航空運送事業の用に供する航空機と同じ型式又は当該型式と類似の型式の航空機(第三項において「型式航空機等」という。)に乗り組んで離陸及び着陸をそれぞれ三回以上行つた経験を有しなければならない。

2 夜間における離陸又は着陸を含む前項の運航に従事しようとする場合は、同項の飛行経験のうち、少なくとも一回は夜間において行われたものでなければならない。ただし、同項の運航が次の各号のいずれにも該当するときは、この限りでない。

航空法、航空法施行規則

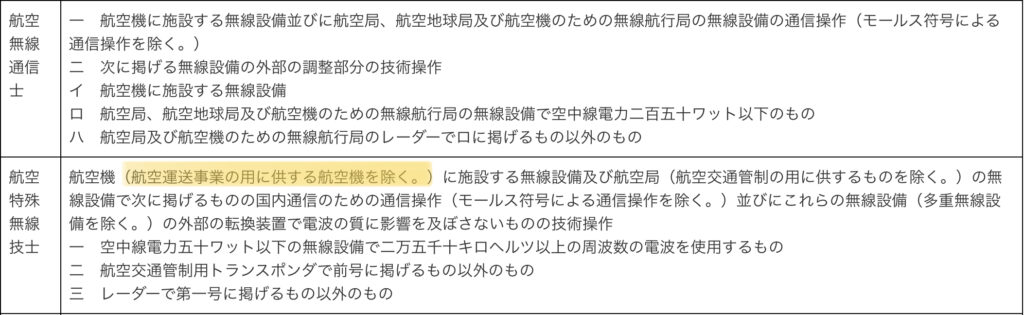

航空無線通信士の資格が必要

航空運送事業のヘリコプターに乗務するためには「航空無線通信士」という資格が必要です。

航空法ではなく電波法で定められています。

そのため多くの民間会社では、操縦士の要件に「航空無線通信士の資格を有すること」と記載しています。

航空機に関係する無線の資格は「航空無線通信士」と「航空特殊無線技士」の2つです。

2つの資格の業務範囲を見てみると航空特殊無線技士の方はカッコ書きで「航空運送事業の用に供する航空機を除く。」と書かれています。

従って航空運送事業には「航空無線通信士」の資格が必要というわけです。

電波法施行令

編隊飛行の許可

編隊飛行をしようとする場合、航空運送事業の航空機は大臣の許可が必要です。

編隊飛行で運送事業をやるなんか聞いたことないです。

編隊飛行は航空機同士が接近して飛行するのでそのリスクを考えてのことだと思います。

もしやっているところを知ってる人がいたらぜひ教えて欲しいですね。

(編隊飛行)

航空法 第八十四条 航空運送事業の用に供する航空機は、国土交通大臣の許可を受けなければ、編隊で飛行してはならない。

航空法

運送事業の重量による制約

ここからは航空機の最大離陸重量によって変わる航空運送事業の様々な制約を見ていきましょう。

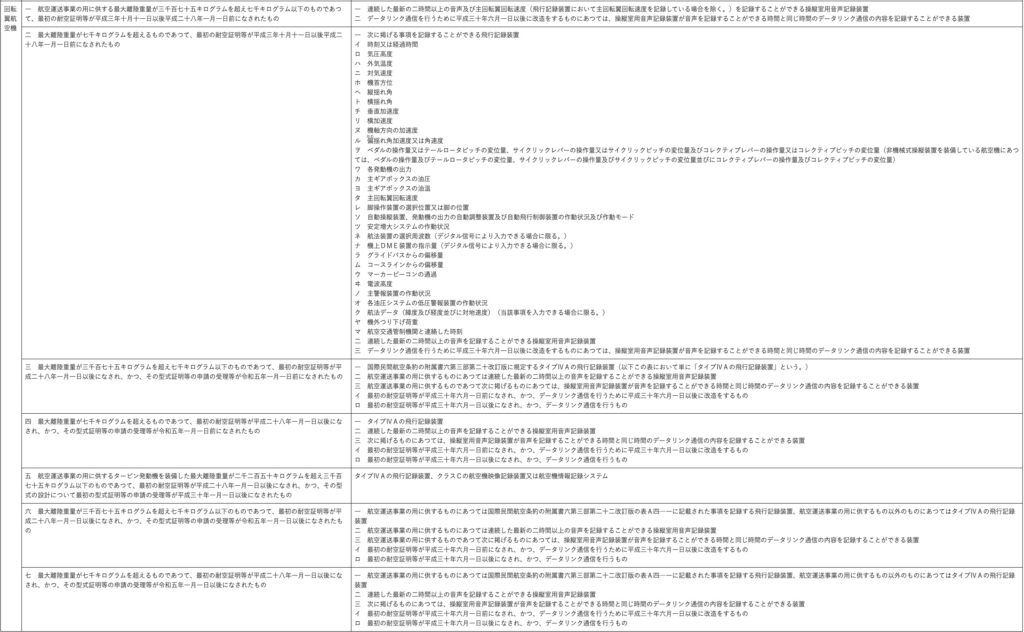

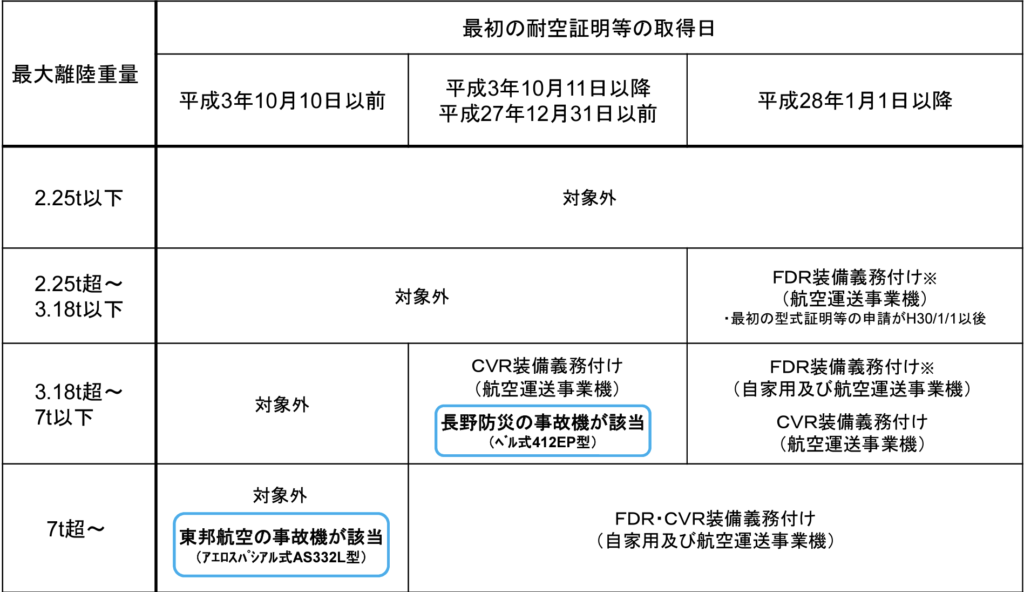

運航の状況を記録するための装置

航空機には飛行中の航空機の状態を記録できる「飛行記録装置」と操縦士などの声を録音できる「操縦室用音声記録装置」を装備しなければなりません。

しかし、これは全てが対象ではありません。航空機の重量や最初の耐空証明の取得日によって必要かどうかが決まります。

必要な最低ラインとしては最大離陸重量(MTOW)が2250kgを超えるかどうかです。これはH125(AS350B3e)の最大全備重量です。

国土交通省の表が分かりやすいので添付しておきます。

※2018年(平成30年)6月1日施行

(航空機の運航の状況を記録するための装置)

航空法 第六十一条 国土交通省令で定める航空機には、国土交通省令で定めるところにより、飛行記録装置その他の航空機の運航の状況を記録するための装置を装備し、及び作動させなければ、これを航空の用に供してはならない。ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

2 前項の航空機の使用者は、国土交通省令で定めるところにより同項の装置による記録を保存しなければならない。

(航空機の運航の状況を記録するための装置)

航空法施行規則 第百四十九条 法第六十一条第一項の規定により、次の表の航空機の種別の欄に掲げる航空機(自衛隊が使用するものを除く。)に装備し、及び作動させなければならない航空機の運航の状況を記録するための装置は、それぞれ同表の装置の欄に掲げる装置とする。

2 飛行記録装置、航空機映像記録装置及び航空機情報記録システムは、離陸に係る滑走を始めるときから着陸に係る滑走を終えるまでの間、常時作動させなければならない。

3 操縦室用音声記録装置、操縦室用音響記録システム及びデータリンク通信の内容を記録することができる装置は、飛行の目的で発動機を始動させたときから飛行の終了後発動機を停止させるまでの間、常時作動させなければならない。

4 航空運送事業の用に供する飛行機の運航の状況を記録するための装置の格納容器には、水中で自動的に作動し、かつ、九十日以上作動する三十七・五キロヘルツの周波数を使用する位置情報発信機を取り付けなければならない。

(法第六十一条第二項の航空機の使用者が保存すべき記録)

航空法施行規則 第百四十九条の三 法第六十一条第二項の規定により、同項に規定する航空機の使用者が保存しなければならない記録は、飛行記録装置による記録であつて、次に掲げる運航(発動機を停止している間を除く。)に係るもの(記録された後六十日を経過したものを除く。)とする。

一 当該航空機が飛行機である場合にあつては、その航空機の最新の二十五時間の運航

二 当該航空機が回転翼航空機である場合にあつては、その航空機の最新の十時間の運航

航空法、航空法施行規則

機長の要件

航空運送事業の用に供するMTOW 9080kg(20000lb)を超えるヘリコプターには機長として知識及び能力を有することについて大臣の認定を受けた者でなければ機長として乗り組むことができません。

(認定は型式ごとに行います)

(航空運送事業の用に供する航空機に乗り組む機長の要件)

航空法 第七十二条 航空運送事業の用に供する国土交通省令で定める航空機には、航空機の機長として必要な国土交通省令で定める知識及び能力を有することについて国土交通大臣の認定を受けた者でなければ、機長として乗り組んではならない。

航空法施行規則 第百六十三条 法第七十二条第一項の国土交通省令で定める航空機は、最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機及び最大離陸重量が九千八十キログラムを超える回転翼航空機とする。

航空法、航空法施行規則

運航管理者の承認

航空運送事業の用に供するMTOWが9080㎏超のヘリコプターは、運航管理者の承認が無ければ出発、又は飛行計画を変更してはいけません。

(運航管理者)

航空法 第七十七条 航空運送事業の用に供する国土交通省令で定める航空機は、その機長が、第百二条第一項の本邦航空運送事業者の置く運航管理者の承認を受けなければ、出発し、又はその飛行計画を変更してはならない。

(運航管理者の承認が必要な航空機)

航空法施行規則 第百六十六条の六 法第七十七条の国土交通省令で定める航空機は、最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機及び最大離陸重量が九千八十キログラムを超える回転翼航空機とする。

航空法、航空法施行規則

まとめ

①安全管理規程の届出

安全管理規程とは、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項について定めたもので、安全管理体制を確立し、運航の安全水準の維持及び向上を図ることが目的です。

航空運送事業者はこの安全管理規程を定めて国土交通大臣に届け出なければなりません。

②運航規程及び整備規程の認可

航空運送事業者は運航規程及び整備規程を定めて国土交通大臣の認可を受ける必要があります。

運航規程審査要領並びに整備規程審査要領に則って審査されます。

航空運送事業を実施するに際して運航関係業務の実施基準などを定めた規程で、運航の安全かつ業務の円滑な遂行を図ることを目的としている。

航空運送事業の用に供する航空機の整備に関する事項を定めたもので、法、規則及び本規程を遵守することによって航空機の安全性を確保することを目的としている。

③搭載燃料

航空運送事業を行う場合は搭載しなければならない燃料の量が航空法で定められています。

ヘリコプターがVFRで航空運送事業を行う場合は、「着陸地までの量+最大航続速度で20分+着陸地までの飛行時間の10%」でしたね。

④搭載書類

航空運送事業を行いう場合は「運航規程」も機体に搭載しなければなりません。

⑤救急用具

航空運送事業で変わってくるのは「救命ボート」と「緊急用フロート」です。

「旅客の運送」というがポイントでした。

多発のヘリコプターが陸岸から10分相当の距離以上離れる場合、または単発のヘリコプターであればオートローテーションにより陸岸に緊急着陸できる範囲を超える場合で、旅客を運送する航空運送事業を行う場合は30分/185kmといった距離に関わらず救命ボートと緊急用フロートを装備しなければなりません。

⑥航空身体検査の有効期限

航空運送事業機に乗り組む操縦士は航空身体検査の有効期限が年齢によって変わってきます。

ここでは「旅客の運送」と「1人の操縦者」というのがポイントです。

■旅客を運送する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで、1人の操縦者でその操縦を行う場合

⚫︎交付日の年齢

40歳未満:1年

40歳以上:6ヶ月

■航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んでその操縦を行う場合(前項を除く)

⚫︎交付日の年齢

60歳未満:1年

60歳以上:6ヶ月

■その他(使用事業・自家用運航):1年

⑦最近の飛行経験

航空運送事業の操縦士はその型式ごとに飛行経験を有していなければなりません。

⚫︎さかのぼって90日までの間に同じ型式の航空機に乗り組んで離着陸をそれぞれ3回以上行った経験を有していなければなりません。

⚫︎夜間における運航に従事しようとするときは上記の経験のうち少なくとも1回は夜間で行ったものでなければなりません。

⑧航空無線通信士の資格が必要

航空運送事業の航空機に乗務するためには「航空無線通信士」の資格が必要です。

航空特殊無線技士では航空運送事業はできません。

⑨編隊飛行の許可

航空運送事業の航空機は編隊飛行をしようとする場合、国土交通大臣の許可を得る必要があります。

⑩運航の状況を記録するための装置

航空運送事業の用に供する最大離陸重量(MTOW)が2250kgを超えるヘリコプターはFDRやCVRを装備しなければなりません。

⑪機長の要件

航空運送事業の用に供するMTOW 9080kg(20000lb)を超えるヘリコプターには機長として知識及び能力を有することについて大臣の認定を受けた者でなければ機長として乗り組むことができません。

(認定は型式ごとに行います)

⑫運航管理者の承認

航空運送事業の用に供するMTOWが9080㎏超のヘリコプターは、運航管理者の承認が無ければ出発、又は飛行計画を変更してはいけません。