巡航高度が決められている目的

巡航高度が決まられている理由は何かと言われればそれは「衝突防止」です。

巡航高度だけに限らず、航空機が障害物や他の航空機と衝突するのを防止するために様々なルールが定められています。

高度帯や飛行方向、飛行方式によって巡航高度を決めることで、航空機同士の最低限の間隔を確保し空中衝突を防止することが目的です。

航空法における巡航高度

日本においては巡航高度について航空法第82条により、次のように定められています。

(巡航高度)

航空法第八十二条

航空機は、地表又は水面から九百メートル(計器飛行方式により飛行する場合にあつては、三百メートル)以上の高度で巡航する場合には、国土交通省令で定める高度で飛行しなければならない。航空法施行規則第百七十七条

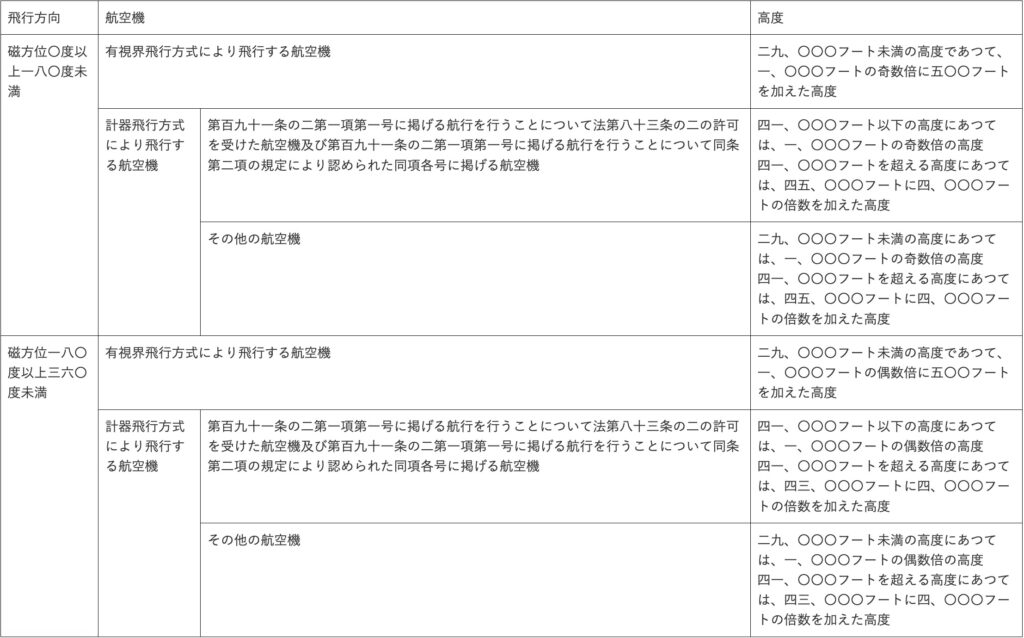

法第八十二条第一項の規定による航空機の巡航高度は、次の表の上欄に掲げる飛行方向において同表の中欄に掲げる航空機が飛行する場合は、同表の下欄に掲げる高度(法第九十六条第一項の規定により高度について指示された場合は、当該指示に係る高度)によるものとする。航空法、航空法施行規則

つまり、航空機は有視界飛行方式(VFR)では対地高度3000ft 以上、計器飛行方式(IFR)では対地高度1000ft 以上の高度で巡航する場合は原則として表の高度を守らなければなりません。

FL290〜FL410での巡航については、原則としてRNAV5航空許可機でかつ短縮垂直間隔(RVSM)航行の許可を受けている航空機(RVSM適合機)に限られます。

飛行中に航空機がRVSM航行の要件に適合しなくなった場合や、Moderateを超えるタービュランスが報告された場合は近辺の航空機との間に2,000ftの垂直間隔が適用されます。

空域の容量拡大や有効活用の観点からFL290〜FL410の高度帯において垂直管制間隔を2,000ftから1,000ftに短縮する方式のこと。

RVSM適合機相互間に適用される。

この高度帯の空域においては、原則としてRVSM適合機以外は巡航することができない。

RVSMの適合条件は、以下の装備品を装備し、登録国もしくは運航者の国のRVSM航行の許可を受けていること。

・独立した2系統の高度測定システム

・トランスポンダー

・高度監視警報システム

・自動高度制御システム

・TCAS IIを搭載する場合はバージョン7.0以降のもの

磁方位が000°〜179°(東向き)

航空機の巡航高度は、大きく東向きと西向きで分かれています。

これは正面やこれに近い角度で接近する航空機同士の衝突を防止するためです。

東向きの巡航高度は「1,000ftの奇数倍」が基準になります。

「ひがし」は3文字なので奇数倍と覚えましょう。

IFR:RNAV5/RVSM

FL410以下の高度:1,000ftの奇数倍の高度(FL410、FL390)

FL410を超える高度:45,000ftに4,000ftの倍数を加えた高度(FL450、FL490)

IFR:その他の航空機

FL290未満の高度:1,000ftの奇数倍の高度(FL270、FL250)

FL410を超える高度:45,000ftに4,000ftの倍数を加えた高度(FL450、FL490)

VFR

FL290未満の高度であって1,000ftの奇数倍に500ftを加えた高度(3,500ft、5,500ft)

磁方位が180°〜359°(西向き)

西向きの巡航高度は「1,000ftの偶数倍」が基準になります。

「にし」は2文字なので偶数倍と覚えましょう。

IFR:RNAV5/RVSM

FL410以下の高度:1,000ftの偶数倍の高度(FL400、FL380)

FL410を超える高度:43,000ftに4,000ftの倍数を加えた高度(FL430、FL470)

IFR:その他の航空機

FL290未満の高度:1,000ftの偶数倍の高度(FL280、FL260)

FL410を超える高度:43,000ftに4,000ftの倍数を加えた高度(FL430、FL470)

VFR

FL290未満の高度であって1,000ftの偶数倍に500ftを加えた高度(4,500ft、6,500ft)