航空を語る上で基本中の基本とも言える「揚力」ですが、多くの人がその発生原理を正しく理解できていないのが現状です。

残念ながら巷には間違った理論が多く流れており、たくさんの人が勘違いを起こしたり混乱しています。

教官や経験豊富なベテランパイロットでさえ勘違いしているのをよく聞きます。

そこで今回は一度原点に立ち返り、揚力は本当のところどのようにして発生しているのか。航空機はなぜ飛ぶことができるのかを一緒に振り返っていきましょう。

揚力発生原理の間違った説明

揚力の本当の発生原理に踏み込む前に、巷にあふれる揚力の間違った説明について見ていきましょう。

空気同時合流説

最も頻繁に耳にする間違った揚力の説明は「空気同時合流説」です。勝手に名付けましたが、、、

翼上面の空気は下面の空気に比べて長い距離を移動する必要があり、後縁で同時に合流するために上面の空気の流速が速くなる。ベルヌーイの定理によって翼上面の気圧が下がり揚力が発生する。

ネットで調べるとこのような説明がたくさん出てきます。

ベルヌーイの定理については後ほど説明しますが、そもそも翼上面と下面の空気は後縁で同時に合流しませんしする必要もありません。

イギリスのケンブリッジ大学が公開したこの風洞実験の動画を見れば一目瞭然です。

翼上面の空気は下面の空気よりもはるかに速く後縁に到達していることが確認できます。

確かに翼の上面と下面で圧力差が生じて揚力発生させることは事実ですが、空気が同時に合流するからではないことを覚えておきましょう。

翼下面に空気が当たって浮いてる説

この間違いも割と多く見たり聞いたりします。

翼は空気の流れに対して迎角を取っており、翼下面に当たった空気が翼を押し上げて上向きの揚力が発生する。

これは空気をピンポンのように考えて翼下面に当たった空気が下向きに跳ね返されてその反作用として翼が持ち上がるというものです。

確かにイメージしやすいかもしれませんが、先ほどの風洞実験の様子を見ても実際には空気は翼に沿って後方まで流れており、空気が固体にように跳ね返ることはありません。

またこの説が正しいとすれば、翼上面の形状はどうでもいいことになってしましますが、実際にはそうではありません。

むしろ旅客機のエンジンや戦闘機のミサイルなどは翼の下面に取り付けられていることが多く、どちらかというと翼上面がよりクリアになっている場合がほとんどです。

これらの間違った説明はどれもベルヌーイの定理やニュートンの法則を部分的に適用しているだけで、揚力の発生原理の全体像を説明できているわけではありません。

揚力の発生原理のような物理の難しい話題になると、ついつい理解のしやすい簡単な説明に食いついてしまいますが実際はやはり複雑です。

ですが、ここからできるだけ分かりやすくシンプルに説明しますので頑張ってついてきてください。

揚力の正体は?

揚力発生の仕組みに入る前に、揚力とはなんなのかを簡単に説明しておきましょう。

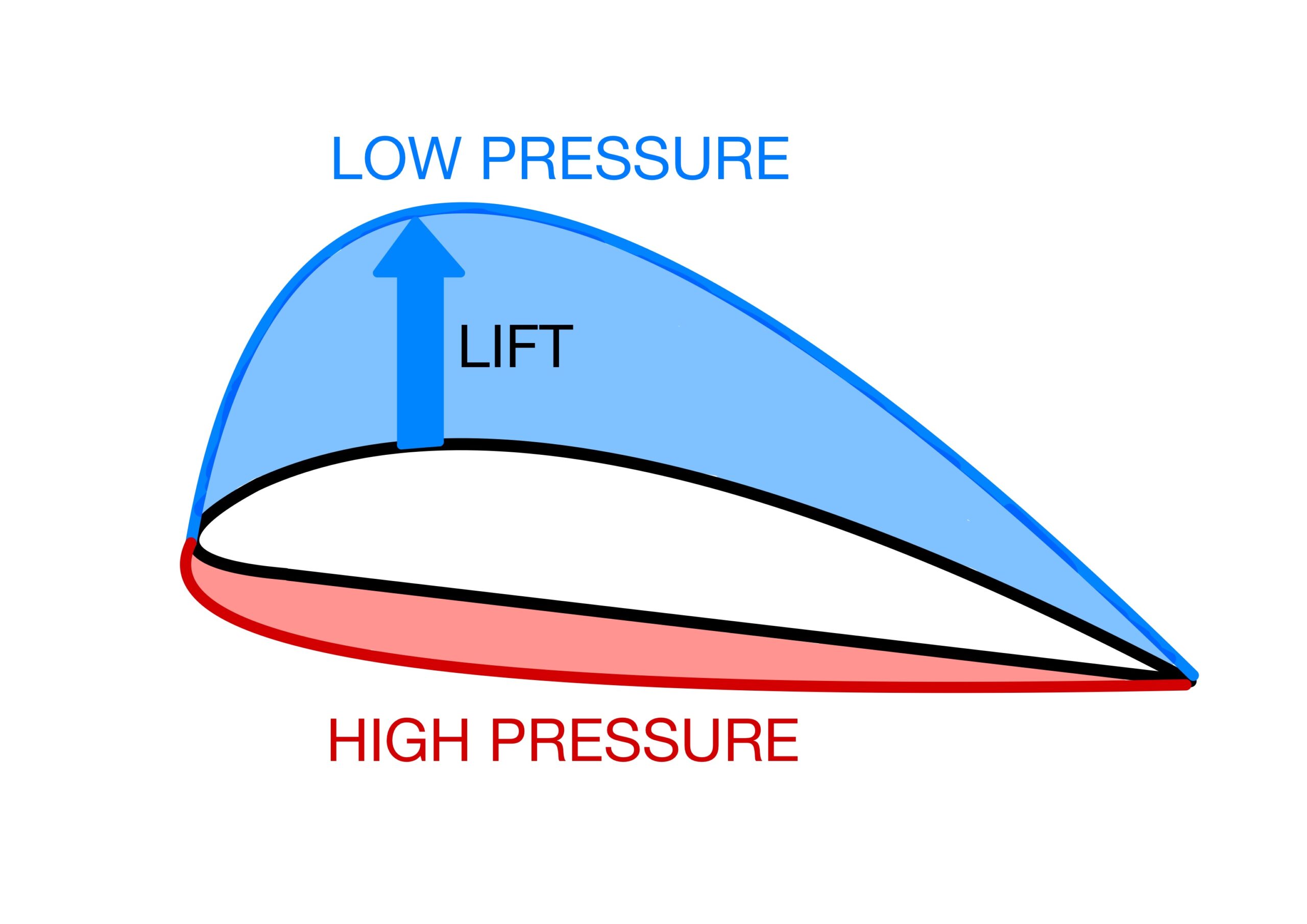

・翼上面と下面の空気の圧力差

・翼によって生じた下向きの空気に対する上向きの反作用

揚力とは翼に生じる空力的な力であり、翼上面と下面の圧力差だけではなく、下向きに加速された空気の反作用も揚力を構成する一つです。

これらの力がどのように作られているのかを詳しく見ていきましょう。

揚力は実際どのように発生しているか

揚力の発生原理を理解するのに必要なキーワードは「質量保存則」、「エネルギー保存則」そして「運動量保存則」の3つです。

どれも複雑そうに聞こえますが実際にはそうではありません。

翼上面の空気が加速する理由「質量保存の法則」

揚力の説明としてよくあるのが「翼上面の空気が加速されてベルヌーイの定理によって気圧が下がり揚力が発生する」といったもので、これは間違いではありませんが肝心のなぜ翼上面の空気が加速されるのかは分からないままです。

空気が翼に当たると一番最初に何が起こっているのかを理解するのはとて重要だと思います。

そしてそれは質量保存の法則によって説明できます。

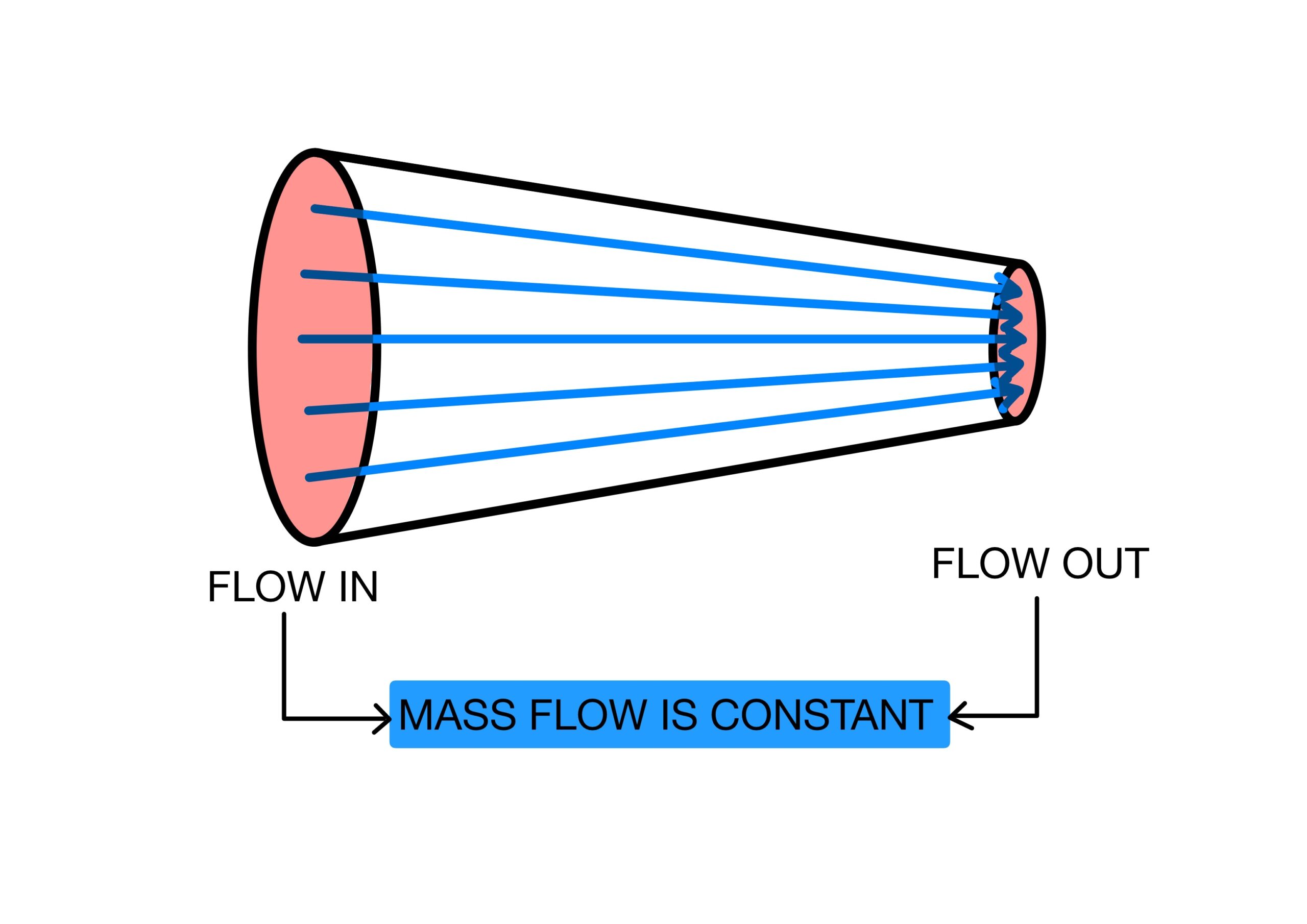

質量保存の保存の法則を簡単に説明すると、

空気の流れにおいて、流れの入り口と出口での質量は常に一致する。

つまり、空気が通る面積が小さくなったとしても、同じ質量の空気が流れようとするためその分流速が速くなります。

例えば、ホースから出ている水を勢いよく遠くまで飛ばしたい時にホースの先をつまむと思います。

これはまさに質量保存の法則を使ったライフハックの一つです。そんなことを考えてる人はあまりいないと思いますが、、、

これと同じことが揚力を発生させる翼の上面でも起こっています。

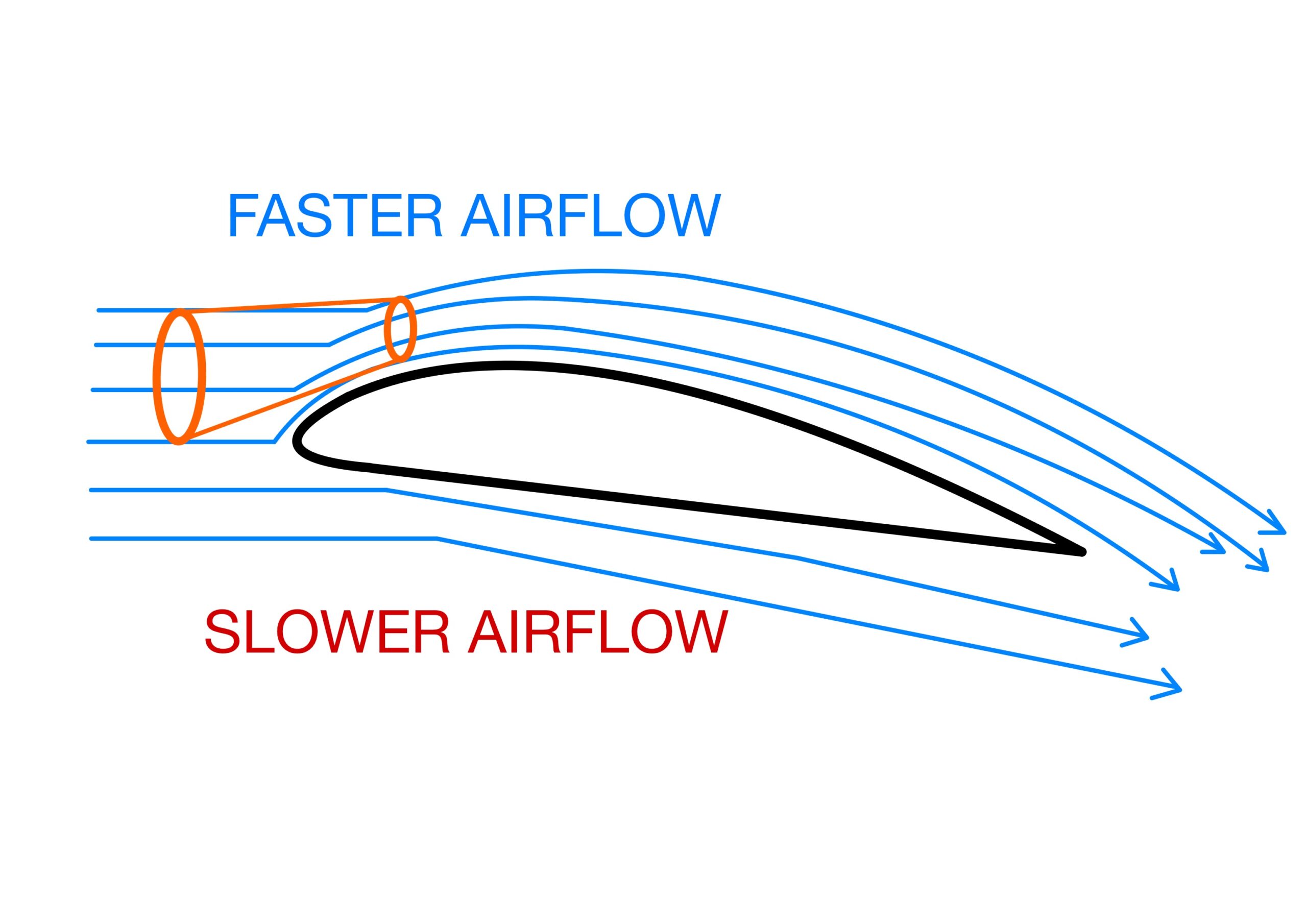

翼型によって翼上面に流れる空気の断面積は減少しますが、質量流量を維持するために流速は速くなります。

この質量保存の法則により、翼上面の空気は加速され下面を流れる空気との間に流速の差が生じます。

流れが加速される理由は、空気の流れる距離の違いではなく、空気の流れる断面積の違いによるものだということを覚えておきましょう。

ベルヌーイの定理「エネルギー保存の法則」

質量保存の法則によって、翼の上面と下面の間に流速の差ができました。

ここで「ベルヌーイの定理」の登場です。

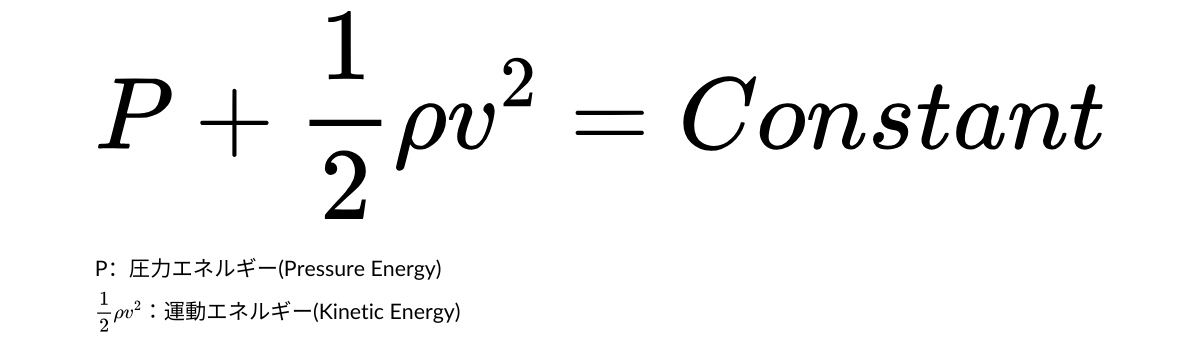

ベルヌーイの定理はエネルギー保存の法則を流体(空気や水)に適用したものです。

ベルヌーイの定理とは、非圧縮性かつ粘性のない流体(理想流体)が定常的に流れる場合、流体の運動エネルギー、圧力エネルギー、位置エネルギーの総和は一定である。

実際の翼周りの空気は理想流体ではありませんが、その影響は非常に小さく無視できるものです。

また翼周りの空気の流れでは位置エネルギーの変化は非常に小さいため無視できるものとされています。

運動エネルギーが増えれば圧力エネルギーが減り、運動エネルギーが減れば圧力エネルギーは増えます。

つまり翼上面の流速は加速される(運動エネルギーが増える)ため圧力が減り、逆に下面の空気の圧力は上がります。

翼の下側の方が圧力が高くなるため、下から上に押し上げる揚力が発生します。

ニュートンの第3法則「運動量保存の法則」

揚力の正体は翼上面と下面の圧力差だけではありません。

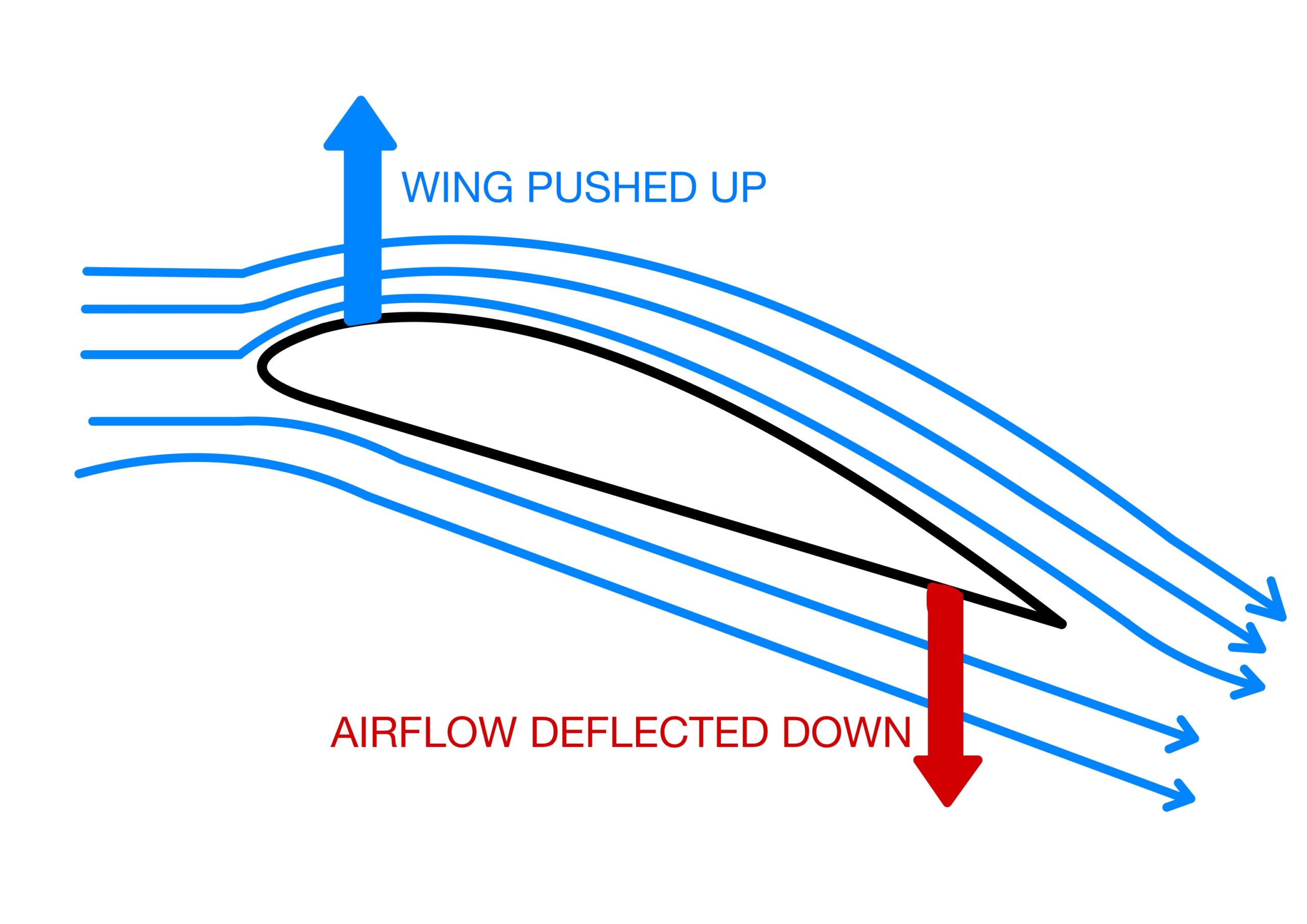

揚力を発生させている翼の後ろ側では、下向きの空気の流れができています。

翼によって空気の流れが下向きに変えられているということです。

ニュートンの第3法則によると、

作用があれば、必ずそれに等しく逆向きの反作用がある。

ある物体が別の物体に力を加えると、その別の物体も同じ大きさで反対向きの力を最初の物体に加えるというものです。

つまり翼が空気に対して下向きの力を加えているため、、その反作用として翼は上向きの力を得ているということになります。

これは運動量保存の法則でも説明できます。

運動量保存の法則とは、

外力が作用しない場合、閉じた系の総運動量は一定である。

というもので、物体や流体が相互作用する際に、その運動量は保存されます。

翼が下向きに空気を加速させると、空気の運動量が増加します。

運動量は保存されるため、上向きの運動量も増加しそれが揚力となります。

循環による揚力の説明

この記事で説明した揚力の発生原理からさらに踏み込んだ複雑な説明もあります。

それは翼の周りには循環が存在していて、その循環によって翼上面と下面で流速の差が生じるというものです。

しかしこの「循環」は数学的な表現であり目に見えるわけではないので非常にイメージしにくいのが現実です。

循環ができるためには、翼周りの流れが「クッタの条件」を満たす必要があります。

クッタの条件を満たすためには翼上下の流れが後縁で滑らかに合流する必要があります。

翼の後縁は尖っているため、クッタの条件が満たされて空気は滑らかに合流し、迎角がある場合翼周りに循環が発生します。

この循環により翼の上面と下面で流速の差が生じて、ベルヌーイの定理によって圧力差ができ揚力を発生させるというものです。

循環による揚力の説明は航空機の設計や開発に携わる人向けなような気もします。パイロットしてここまで踏み込むのは少し勇気がいるのかもしれません。