ヘリコプターの空力現象の一つである【転移揚力】についてこの記事では、

- 転移揚力とは?

- 転移揚力発生までの空気の流れ

- テールローターの転移揚力

- 転移揚力の影響

を解説していきます。

転移揚力はヘリコプターの操縦する上で欠かすことのできない要素です。

原理や影響をしっかりと把握しておきましょう。

転移揚力とは?

転移揚力とは英語で「Translational Lift」と言います。

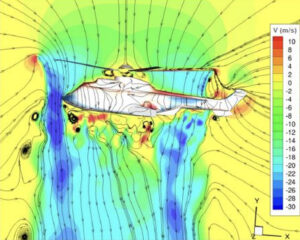

ホバリング状態から増速していくと、水平方向でより多くの空気がローターディスクを通過する。これにより誘導速度が減少し迎角が増え、ローターの効率が上がり揚力が増加する。

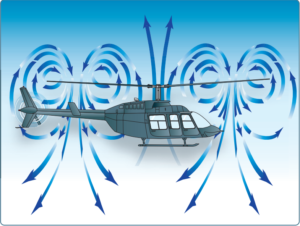

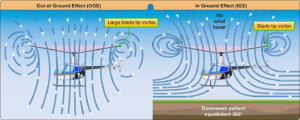

ホバリング中のヘリコプターは、翼端渦による誘導速度の影響によりローターの効率は悪くなっています。

ホバリング中は空気を上から取り込むしかありませんが、機体が前進移動することによってローターディスクに入ってくる空気の流れはより水平になります。

ホバリング中に発生していた翼端渦は後方へと流れていきローターの効率が上がり揚力が増加していく仕組みです。

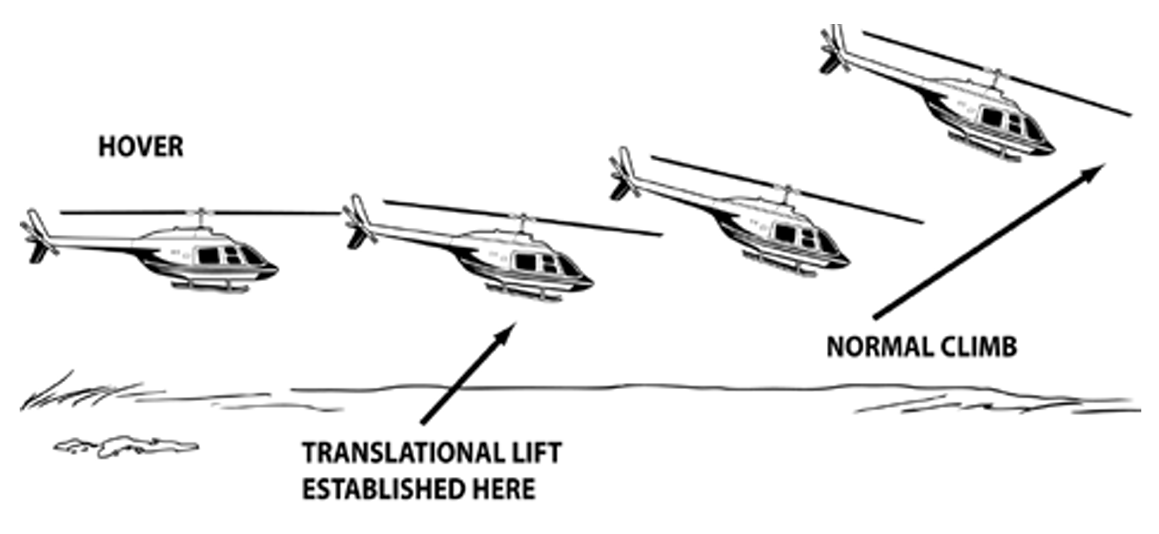

一般的に対気速度が16〜24ktに達した時に転移揚力があらわれます。この対気速度16〜24ktのことを「ETL speed:Effective Translational Lift speed」と言います。

この速度以上では翼端渦などによる乱れた空気流からは完全に抜け出し、水平方向の綺麗な空気の流れの中を飛行しています。

ここからローターの効率は、最良上昇率速度Vyまで上がり続けます。

”対気速度”が16〜24ktなので、風がこの速度で吹いていればホバリング中であっても転移揚力を獲得することができます。

転移揚力発生までの空気の流れ

転移揚力の概要を掴んだところで、実際にローター周りの空気流がどうなっているのかをみていきましょう。

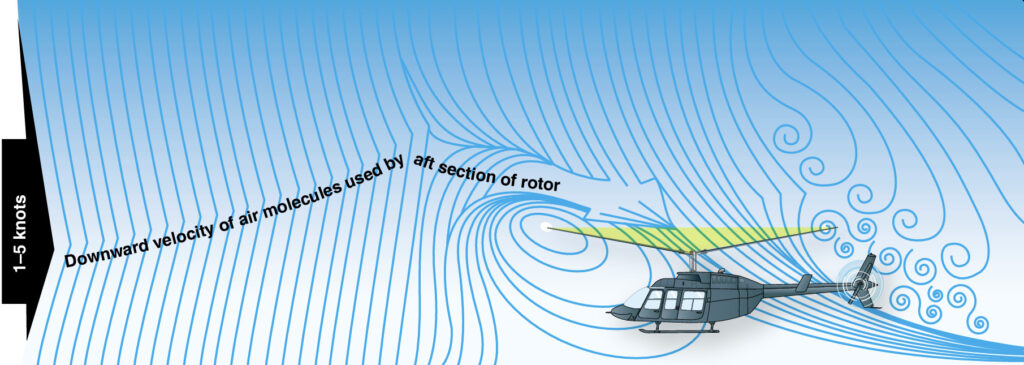

対気速度1〜5kt

出典:Helicopter Flying Handbook

ヘリコプターが前進飛行を開始してすぐの空気の流れです。

ローターディスク前方の渦はまだ残っており、ディスク後方の空気の入り方はまだ垂直に近いです。

ローラー周りの空気の下向き成分である誘導速度がまだ大きいので、迎角は小さいままです。

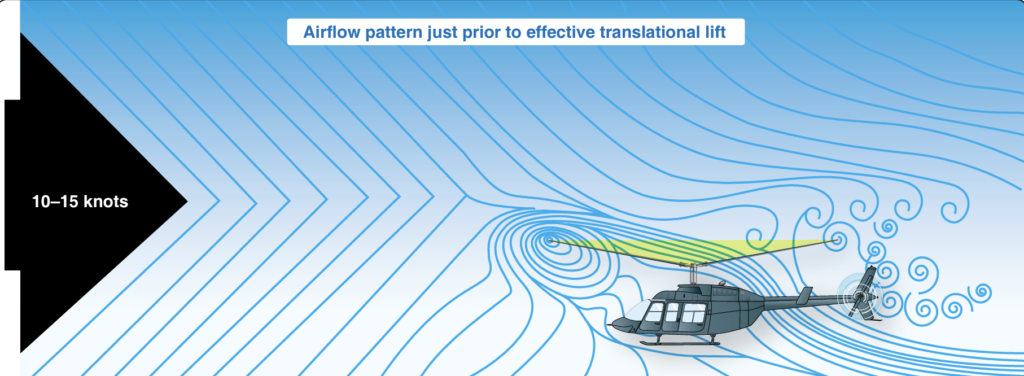

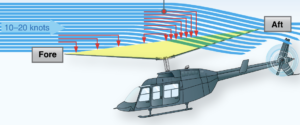

対気速度10〜15kt

出典:Helicopter Flying Handbook

転移揚力が得られる直前の空気の流れです。

ディスク前方の渦はだいぶ小さくなり、機体後方へと流れ始めています。

またメインローターを通る空気流は、ディスク後方を除いて水平方向になっています。

このぐらいの速度帯で「貫流速効果」による振動が感じられます。

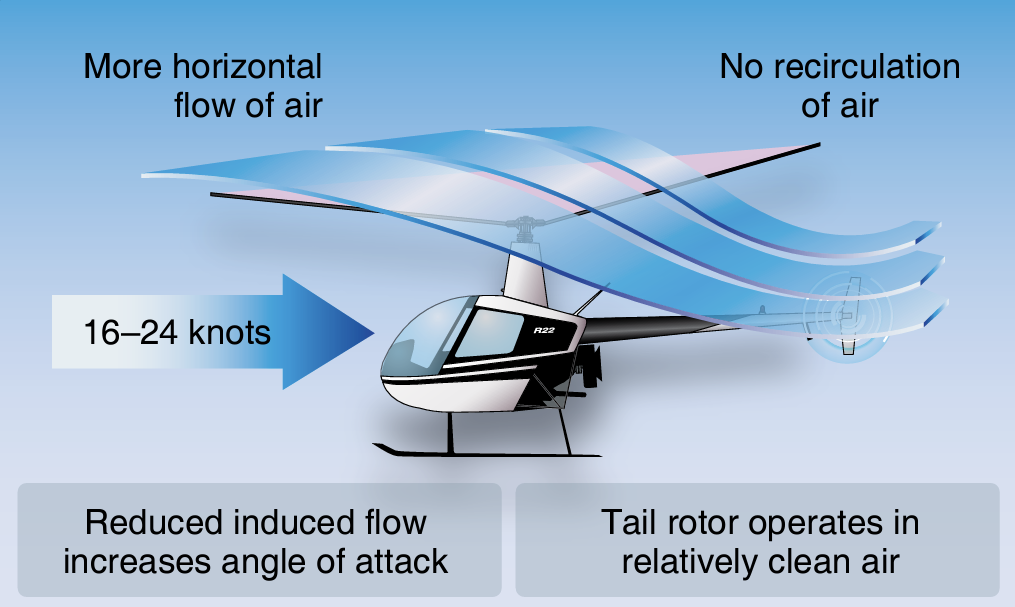

16〜24kt(ETL speed)

出典:Helicopter Flying Handbook

図のテイストが変わってしまい申し訳ないのですが、

この速度になると渦は完全に通りすぎ、水平方向の綺麗な空気の流れの中を飛ぶことができます。

この状態では誘導速度は減少し、迎角が大きくなり多くの揚力を発生することができます。

テールローターの転移揚力

転移揚力はメインローターだけの話ではありません。実はテールローターにもあるんです。

ホバリング中はメインローターによる乱れた空気の中でテールローターは回っています。

前進速度を増やしていくと乱れた空気は後方へ流れて、テールローターも綺麗な空気流の中で回ることができるのでローターの効率が上がり推力が増えます。

転移揚力が得られると、メインローターが時計回りの機体では少しだけ機種が右に行こうとします。(反時計回りは左へ)

転移揚力の影響

転移揚力の影響を飛行のフェーズごとに解説していきます。

パイロットがどんなことを考えながら操縦しているのかを見ていきましょう。

離陸

転移揚力を得ることができれば、通常よりも少ないパワーで浮いていられることができます。

ヘリコプターはホバリングの時に一番パワーを必要とします。限界ギリギリのパワーでホバリングしていてこれ以上上昇できない時でも、対気速度をつけて転移揚力が得られれば離陸上昇していくことができます。

昔の話ですがヘリコプターによる農薬散布が最盛期だった頃、夏場にパワーのない機体で薬剤と燃料をいっぱい入れるとホバリングできなかったそうです。

どうしたかというと、スキッドを地面に引きずりながら前進速度をつけて転移揚力でなんとか離陸していたそうです。

ホイールタイプの機体であれば「ローリングテイクオフ」というのがあります。

ホバリングせずに地面についた状態で加速し離陸していく方法です。飛行機みたいですよね。

また、風が20kt以上吹いているような時はホバリング状態で転移揚力を得られる状態にあります。

なので浮き上がる時にいつもより少ないパワーで機体が浮き始めます。最初は変な感覚になりましたね。

離陸時の転移揚力の兆候

転移揚力が得られていないホバリング状態から離陸する場合、転移揚力が得られる直前になると機体が「ドドドド、」という小刻みな振動が発生します。

この振動は「貫流速効果」によるもので、ディスク前方と後方での空気の流れが違うために起こります。

貫流速効果は12〜15ktであらわれるので、ちょうど転移揚力が得られる直前になります。

着陸

転移揚力は離陸の時に注目されがちですが、着陸の際もしっかり意識しておく必要があります。

着陸に向けてだんだん減速していき、転移揚力が得られなくなる速度まで減速した時に何もしないと、急激に機体の沈みが大きくなります。

転移揚力を意識し、機体が沈んでいかないようにコレクティブを使ってパスを安定させる必要があります。

着陸末期の急激な沈みは「セットリング・ウィズ・パワー」にもつながるので危険なことです。

この沈みを予測するのが意外とむづかしく訓練の時は何度も注意されましたね。

飛行中

ヘリコプターには様々な仕事がありますので、飛行中に転移揚力が得られる速度以下まで減速することは多々あります。

通常、ヘリコプターは減速すると高度が上がってしまうのでコレクティブを下げますよね。

もし転移揚力が得られない速度まで減速した時にコレクティブ下げた状態(パワーが入っていない状態)だと機体は急激に沈みます。

これも「セットリング・ウィズ・パワー」になる危険性があります。

転移揚力に頼れない時は機体のパワーを使うしかありません。低速時のパワーコントロールは丁寧に行いましょう。